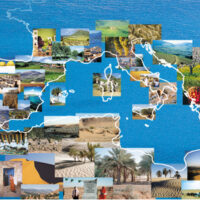

Terroirs Méditerranéens : patrimoine, mobilité, changement et innovation sociale –

Dans la suite du projet « MED-INN local », le projet « MEDI-TER » a pour objectifs de comprendre les dynamiques des arrières pays méditerranéens et d’évaluer les processus dinnovation territoriale reposant sur la valorisation des spécificités locales et des patrimoines ruraux.

Dans la suite du projet « MED-INN local », le projet « MEDI-TER » a pour objectifs de comprendre les dynamiques des arrières pays méditerranéens et d’évaluer les processus dinnovation territoriale reposant sur la valorisation des spécificités locales et des patrimoines ruraux.

Méthodes

- Études de cas

- Construction dun observatoire et plateforme collaborative

- Formation par la recherche et publications

Publications

Romagny B., Aderghal M., Auclair L., Ilbert H., Lemeilleur S. (2016). Agdals, terres collectives, forêts et terroirs. De la notion de ressources communautaires aux modèles de biens communs au Maroc. In : Communs et développement. Paris (France) : AFD. 12 p. 12ème Conférence Internationale de l’AFD : Communs et Développement, 2016/12/01-02, Paris (France). Session 13 : Enjeux contemporains des communs traditionnels.

http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37190

Ilbert H. (2015). Protection des savoirs locaux et biodiversité dynamiques en France et au Maroc, le cas des cueilleuses de plantes aromatiques et médicinales. Séminaire « Savoir Traditionnels : l’Innovation Permanente » – GRED/MSH-M, 2015/06/01, Montpellier (France). Conférence invitée.

Ilbert H. (2014). Protection des savoirs locaux et biodiversité dynamiques en France et au Maroc, le cas des cueilleuses de plantes aromatiques et médicinales. Seminário Internacional Sociedade Natureza e Desenvolvimento, 2014/11/27-28, Rio de Janeiro (Brésil). Conférence invitée.

Ilbert H. (2013). Enjeux de droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce international. Construction de choix collectifs. Les IG et leur institutionnalisation. Conférence invitée. Séminaire « Arrières Pays Méditerranéens en Mutation », 2013/11/06-07, Montpellier (France). ANR Med-Inn-Local.

Coordinateur

IRC (Institut des Régions Chaudes) ; GRed et LPED – France

En savoir plus

- Bruno Romagny (IRD LPED) – bruno.romagny@ird.fr

- Hélène Ilbert, associée au WP « dispositifs de valorisation : labellisation, certification, qualification des produits de terroir et filières » – ilbert@iamm.fr

- Contact secrétariat : Virginie Avignon

- INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) – LRDE – France

- Université Mohammed V, Agdal, E3R, Rabat – Maroc

- Université Cadi Ayyad, LERMA – Maroc

- Université La Manouba, Bicade – Tunisie

- Université de Corte, UMR LISA – France

- Université de Grenoble, CERMOSEM, UMR PACTE – France

L'institut de MontpellierNotre vision est celle d’un bassin méditerranéen au sein duquel l’esprit de coopération prévaut.

L'institut de MontpellierNotre vision est celle d’un bassin méditerranéen au sein duquel l’esprit de coopération prévaut.

Publications du CIHEAMNos publications et outils de communication visent à faciliter les processus de prise de décision pour les acteurs politiques, économiques et agricoles de la région méditerranéenne.

Publications du CIHEAMNos publications et outils de communication visent à faciliter les processus de prise de décision pour les acteurs politiques, économiques et agricoles de la région méditerranéenne. Actualités et événements

Actualités et événements Revue de presse (Scoop.it)

Revue de presse (Scoop.it) Programmes de MasterLe CIHEAM Montpellier c’est à la fois un accompagnement personnalisé et une ouverture à l’international.

Programmes de MasterLe CIHEAM Montpellier c’est à la fois un accompagnement personnalisé et une ouverture à l’international. Campus & vie étudianteDepuis 1962 nous accueillons près de 95% d’étudiants internationaux.

Campus & vie étudianteDepuis 1962 nous accueillons près de 95% d’étudiants internationaux. Portail documentaireUn Centre de documentation unique sur la Méditerranée,

investi dans le partage des connaissances.

Portail documentaireUn Centre de documentation unique sur la Méditerranée,

investi dans le partage des connaissances. Production scientifiqueLa politique des publications du CIHEAM est depuis longtemps engagée dans le mouvement du libre accès et du partage des connaissances.

Production scientifiqueLa politique des publications du CIHEAM est depuis longtemps engagée dans le mouvement du libre accès et du partage des connaissances. Devenir partenairesTisser des partenariats fait partie de l’ADN du CIHEAM Montpellier... Rejoignez ses projets ou ses formations, soutenez ses actions.

Devenir partenairesTisser des partenariats fait partie de l’ADN du CIHEAM Montpellier... Rejoignez ses projets ou ses formations, soutenez ses actions. Réunions ministériellesA travers les Ministérielles , le CIHEAM contribue à la construction d'un dialogue entre les pays méditerranéens autour des questions relatives à l'agriculture et au monde rural.

Réunions ministériellesA travers les Ministérielles , le CIHEAM contribue à la construction d'un dialogue entre les pays méditerranéens autour des questions relatives à l'agriculture et au monde rural.

Le projet ECOWASTE4FOOD réunit sept autorités locales et régionales de sept pays différents de l’Union Européenne pour promouvoir les éco-innovations dans l’objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. Son ambition est de contribuer non seulement à freiner un phénomène inacceptable -jusqu’à 30 % de la production agricole et alimentaire est gaspillée dans l’UE- mais aussi de démontrer que les stratégies régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire participent d’une économie économe en ressources et respectueuse de l’environnement pour les territoires. Durant les quatre années du projet, les régions et ville partenaires se sont engagées à partager leurs expériences en la matière afin de rédiger ensemble des plans d’actions qui permettent de soutenir les éco-innovations via les politiques et fonds régionaux de l’UE.

Le projet ECOWASTE4FOOD réunit sept autorités locales et régionales de sept pays différents de l’Union Européenne pour promouvoir les éco-innovations dans l’objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. Son ambition est de contribuer non seulement à freiner un phénomène inacceptable -jusqu’à 30 % de la production agricole et alimentaire est gaspillée dans l’UE- mais aussi de démontrer que les stratégies régionales de lutte contre le gaspillage alimentaire participent d’une économie économe en ressources et respectueuse de l’environnement pour les territoires. Durant les quatre années du projet, les régions et ville partenaires se sont engagées à partager leurs expériences en la matière afin de rédiger ensemble des plans d’actions qui permettent de soutenir les éco-innovations via les politiques et fonds régionaux de l’UE.

Les centres de gestion connaissent, en raison des évolutions législatives, de forts enjeux de développement. Ils souhaitent ainsi intégrer ces changements dans leur fonctionnement et mener, sur une échelle régionale, des réflexions sur de nouveaux modes de coordination et dessiner de nouvelles collaborations. Les centres de gestion sont au cœur d’une dynamique d’impulsion de l’innovation pour satisfaire non seulement des besoins territoriaux spécifiques à la gestion des ressources humaines, besoins existants, mais aussi nouveaux besoins, avec des recettes financières constantes.

Les centres de gestion connaissent, en raison des évolutions législatives, de forts enjeux de développement. Ils souhaitent ainsi intégrer ces changements dans leur fonctionnement et mener, sur une échelle régionale, des réflexions sur de nouveaux modes de coordination et dessiner de nouvelles collaborations. Les centres de gestion sont au cœur d’une dynamique d’impulsion de l’innovation pour satisfaire non seulement des besoins territoriaux spécifiques à la gestion des ressources humaines, besoins existants, mais aussi nouveaux besoins, avec des recettes financières constantes.

Ce projet a été construit dans la continuité du projet QESAMED (2013-16), en passant de 12 à 24 partenaires, sur une zone géographique élargie (Europe, Afrique du Nord et de l’Ouest) et décliné sur une thématique majeure nouvelle : les énergies renouvelables appliquées à l’agriculture, à l’agronomie et aux filières agro-alimentaires.

Ce projet a été construit dans la continuité du projet QESAMED (2013-16), en passant de 12 à 24 partenaires, sur une zone géographique élargie (Europe, Afrique du Nord et de l’Ouest) et décliné sur une thématique majeure nouvelle : les énergies renouvelables appliquées à l’agriculture, à l’agronomie et aux filières agro-alimentaires.

MEDFEST relève le défi de diversifier les destinations touristiques traditionnelles «mer et soleil » de la Méditerranée en offrant de nouveaux produits durables s’inspirant de son riche et renommé patrimoine gastronomique.

MEDFEST relève le défi de diversifier les destinations touristiques traditionnelles «mer et soleil » de la Méditerranée en offrant de nouveaux produits durables s’inspirant de son riche et renommé patrimoine gastronomique.